A l’heure où la question de la religion se fait plus présente, voire oppressante, comment gérer ses irruptions dans le sport ? Un geste, une parole, une tenue en particulier dans le sport féminin, et le principe de laïcité s’enflamme… Dans quelle mesure être tolérant tout en limitant les dérives ? Enquête.

Par Léa Borie

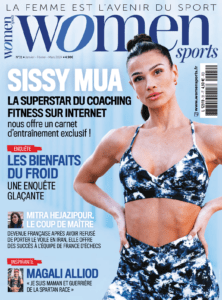

Extrait du magazine WOMEN SPORTS N°19 de janvier-février-mars 2021.

Les signes d’appartenance

Montrer qu’on croit en un Dieu dans le cadre sportif ou personnel, affirmer sa foi publiquement, s’exprime à travers des signes d’appartenance religieuse plus ou moins marqués.

La gestuelle

Un signe de croix, un agenouillement, une prosternation… Des gestes religieux particulièrement visibles dans un stade : les footballeurs chrétiens font un signe de croix en rentrant sur le terrain, après avoir marqué un but, inscrit ou repoussé un penalty…

La tenue comme marqueur d’une appartenance religieuse

Que ce soit un foulard, un t-shirt à message, un pendentif. On se souvient de la polémique sur le hijab sportif... Sur la question du voile, le CIO a admis le foulard islamique aux JO pour inscrire les compétitrices saoudiennes. Idem à la FIFA pour les tournois internationaux féminins. La problématique est plus rarement masculine. Bien que. Lors de la Coupe du monde de football 2002, le Brésilien Kaka a montré son t-shirt « I belong to Jesus ».

Les paroles religieuses

Beaucoup craignent d’exprimer leur foi de peur que cela ne nuise à leur carrière. Pour autant, nombreuses sont celles qui témoignent en public. Virginie Razzano, tenniswoman catholique, a été surnommée par ses détracteurs la « Bernadette Soubirous de la Porte d’Auteuil », relatait La Croix en 2005, pour avoir déclaré : « Je suis croyante. Je pense que cela fait avancer dans n’importe quel métier ou dans n’importe quelle circonstance, parce qu’avoir la foi, c’est aussi être très positif. » La taekwondoïste française Gwladys Epangue affirmait au Parisien en 2016 : « Pour moi, Dieu donne des épreuves simplement aux gens qui peuvent le supporter. Dieu doit sans doute m’aimer plus que les autres (rire). J’ai l’impression d’être une miraculée ».

Astride N’Gouan, joueuse internationale française de handball, a témoigné pour Women Sports : « Je suis chrétienne et fière de l’être. Je ne m’en cache pas mais ne l’impose pas. Mes coéquipières le savent. Dans les vestiaires avant un match ou dans ma chambre d’hôtel, je suis dans mon coin pour prier. Ma foi se manifeste aussi sur les réseaux où je publie quotidiennement un passage biblique. Et sur ma gourde est inscrit GBU (God bless you). Plus jeune, j’avais honte d’assumer ma foi, aujourd’hui ça fait partie de moi ».

Pourtant. « Il est plus dur de trouver des femmes de foi engagées dans le monde du sport, observe Joël Thibault, aumônier sportif. Dans la plupart des religions, chez les femmes, la question de la vie de famille prime, et donc un arrêt de carrière plus tôt que les hommes pour élever l’enfant. » On pointe alors un obstacle majeur dans le sport : l’inégalité homme/femme. « La religion impose la question de la pudeur : qu’est-ce qu’on peut montrer, qu’est-ce qu’on doit cacher. Dans l’islam par exemple, certaines parties du corps de la femme doivent être couvertes », analyse le philosophe Raphaël Verchère.

Quand la foi empêche la pratique

Un empêchement dans les gestes : le refus de s’incliner au judo, celui de serrer la main de l’arbitre ou de se déshabiller au vestiaire. Floyd Landis, coureur cycliste des années 2000 dans l’équipe d’Armstrong, est un bon exemple. Il s’entraînait en cachette pour ne pas être réprimandé par sa religion.

Un frein d’autant plus fort quand des enjeux politiques s’en mêlent. Un responsable politique avait dit de Sania Mirza, joueuse musulmane indienne au tournoi de tennis de Calcutta en 2005, qu’elle s’habillait « de façon indécente », relève Le Temps en 2012. Fabien Ohl, spécialiste des sciences sociales et politiques témoignait : « Sous couvert de participer, les femmes athlètes de certaines nations n’ont pas le droit de choisir librement leur tenue, mais en fonction d’un code imposé par leur pays et admis par le CIO et la FIFA. » S’ajoutent à cela des enjeux financiers, à l’international notamment, avec les exigences des pays du Golfe, financeurs du sport européen.

Cela cultive une ambigüité pour certains, une contradiction avec le positionnement universel et apolitique du sport. « Il y a ambivalence entre exprimer sa religion et observer une neutralité politique avec la Charte olympique. Est-ce qu’affirmer sa religion consiste en une simple explication ou en une revendication politique ? », demande le docteur et agrégé en philosophie Raphaël Verchère.

Et quand le sport empêche la foi

« La difficulté, explique l’aumônière Sandrine Ray dans un article publié en janvier 2020 dans Réformés, quand on a placé son identité dans son sport, est que ça laisse peu de place pour rejoindre une communauté de vie ou de foi. » La pratique sportive de haut niveau exige souvent de faire des choix. Comment gérer les entraînements et les compétitions quand c’est Chabbat, pendant le Carême, le Ramadan, ou même pendant un temps de prière ? « Pour la messe du dimanche, jour de match, nous détaille Astride N’Gouan, j’écoute des louanges dans ma voiture en rentrant. Même si ce n’est pas pareil. Quand on choisit d’être sportif de haut niveau, on prend tout. Le sport a aujourd’hui une grande place dans ma vie. Je manque beaucoup de célébrations familiales mais c’est un choix de vie, je le savais. Je reste connectée à ma manière. Ce qu’on rate, il ne faut pas le regretter et s’épanouir avec ses choix. Dieu le sait, il ne m’en voudra pas. »

Sur la question du ramadan, Laetitia Bakissy, boxeuse professionnelle convertie à l’islam il y a 13 ans, a déjà réfléchi : « Je le ferais quand-même. Il faudrait prévoir un entraînement spécifique avec l’entraîneur en amont ». Quant à la prière, « en période de tournoi, c’est comme dans la vie professionnelle, je me rattrape le soir ». Et d’ajouter : « C’est le boxeur et non l’entraîneur qui choisit s’il veut aller à la mosquée ou la synagogue le vendredi, selon comment il veut s’investir ».

Quand la foi accompagne : la croyance vecteur de confiance en soi

Pour beaucoup de croyants, la foi les accompagne plus qu’elle ne les empêche, dans les victoires comme dans les défaites. Cela peut « permettre de sauter des barrières, d’essayer de franchir des caps, et moi je pense avoir réussi à franchir ce cap », racontait Virginie Razzano à La Croix. La boxeuse Estelle Yoka Mossely à Society magazine : « En combat on est seul, et croire en quelque chose, dans la religion, c’est comme s’il y avait quelqu’un en plus sur le ring pour me mettre dans les meilleures conditions. ».

Une tonalité similaire qu’on retrouve chez Astride N’Gouan : « Ma foi m’aide à rester positive. Il m’arrive d’avoir des jours sans. ‘Astride, aujourd’hui, tu es nulle en attaque. Ce n’est pas grave, tu seras à la défense’. Ma force est de me dire que c’est par la grâce de Dieu que j’en suis arrivée là ». Une question de valeur aussi. « Après la Fac, j’ai décidé d’arrêter certains abus et fêtes à tout-va. Ce n’est plus conforme à ma vie sportive d’aujourd’hui. » Affirmation qu’on retrouve dans le discours de la boxeuse Laetitia Bakissy : « L’hygiène de vie qu’impose ma religion est en adéquation avec mes valeurs. Cette idée d’entreprendre des choses, d’avoir un bon comportement, me pousse, dans tous les milieux – sportif, professionnel… »

Accompagner les sportifs croyants : le rôle des aumôniers sportifs

Quel rôle jouent les aumôniers auprès des sportifs chrétiens, comme Sandrine Ray et Joël Thibault ? Un soutien pastoral et un accompagnement spirituel encore peu médiatisés en France. Joël Thibault a notamment fait partie du centre inter-religieux des JO de Rio en 2016 et accompagne entre autres Olivier Giroud. Ce qu’ils apportent ? Un soutien différent de celui de l’entraîneur ou d’un psy, crucial lors de mauvaises passes, ou pour se poser des questions existentielles, identitaires. « On aide les athlètes à comprendre le sens d’un échec, à concilier performance et quête de sens », expliquait la Suissesse Sandrine Ray au journal Réformés.

Astride N’Gouan en témoigne : « Tu bois sport, tu manges sport. C’est toujours le sport et pas la personne. Avec un aumônier, on parle de vie. On a aussi des réunions Zoom entre sportifs chrétiens de différentes disciplines. Cette base commune du sport délie les langues. » Leur force ? La neutralité.

Joël Thibault, centré sur l’humain, exerce avec « bienveillance et désintéressement » : « Je n’ai rien à gagner à ce qu’un sportif gagne ou perde. Beaucoup viennent me voir car ils sont en deuil et n’en parlent pas aux entraîneurs, des femmes, qui craignent d’annoncer leur grossesse, ou qui ont des soucis dans leur vie de couple, de famille, se taisent (…) Mon travail est de montrer que la religion a sa place dans le sport. Il y a des aumôniers en milieu hospitalier, dans l’armée, les prisons – des sphères qui placent l’humain face à la mort… L’Etat a sollicité les fédérations sportives. Des numéros verts ont été mis en place. Autre avancée, à Lyon : la construction d’une salle de prière au sein du Parc Olympique lyonnais. »

Vivre ensemble : traité sur la tolérance

Où est la liberté, où est la tolérance ? Les désaccords sont parfois vifs entre ceux qui veulent l’obligation de neutralité religieuse et ceux qui craignent que les athlètes féminines de certains pays ne puissent accéder à des compétitions internationales à cause d’une question de tenue.

En France « seuls des motifs d’hygiène ou de sécurité peuvent permettre d’imposer des restrictions », rappelle le guide « Laïcité et fait religieux dans le champ du sport, Mieux vivre ensemble ». Concernant l’autorisation de port du voile, si certains y voient une marque de tolérance, d’autres le vivent comme intrusif, selon si on le décrit comme voile culturel ou cultuel…

Le bien-être du sportif doit-il primer, comme le défend Denis Hauw, professeur en psychologie du sport, au journal Le Temps ? « L’athlète de haut niveau doit se trouver dans des conditions idéales afin de produire sa meilleure performance. De ce point de vue, son bien-être spirituel ou culturel rejoint celui lié à son équipement préféré ».

La religion ne doit être ni imposée ni refusée. Ce qui compte, aux yeux d’un entraîneur ou d’une équipe, c’est qu’elle ne soit pas un frein à la performance, au bon déroulé d’une rencontre, aux règles du sport, et qu’elle soit exprimée de façon décente, comme l’expose Denis Müller, professeur d’éthique et auteur du livre « Le football, ses dieux et ses démons ». Or, « le problème, nous explique Joël Thibault, c’est lorsque la religion s’impose à tous. Ou quand certains clubs amateurs favorisent une religion au détriment d’autres. Ou encore quand une prière retarde un coup d’envoi. Il faut pouvoir réguler ces problèmes. Sans interdire, comme ces dirigeants sportifs qui demandent à des joueurs de moins poster de messages religieux sur leurs réseaux sociaux personnels. »

« Je ne l’impose à personne, nous prévient Astride N’Gouan. Ça dérangerait les autres si ça venait entraver le bon déroulement du match. J’en parle à ceux qui m’interrogent. Je ne force personne à me suivre sur les réseaux et cherche encore moins à endoctriner qui que ce soit. Mais j’ai répondu avec joie à des demandes de prière d’inconnus pour leur famille, car on parle à Astride la personne et non à Astride la joueuse. » Au club de Muay Thaï de Paris 13, la religion se fait plus discrète et la question se pose à peine : « L’entraîneur s’adapte à nous et on s’adapte à lui. A partir du moment où on met la religion de côté pour être pleinement à ce qu’on fait. Ce n’est même pas de la tolérance, c’est normal. »

Défense de la tolérance : quid de la laïcité ?

On parle souvent d’atteinte au principe de laïcité. En France, le principe de neutralité qu’impose la loi de 1905 n’est pas toujours bien interprété. Et pourtant, c’est un concept très français. « Il y a un blocage, une fausse conception de la laïcité à la française. On ne la comprend pas. Certains politiques ne la comprennent pas eux-mêmes », explique Joël Thibault. D’après lui, cette méconnaissance vient d’un tabou, lorsque la France, pays catholique, a affirmé sa liberté de croyance. « On n’a pas su redéfinir le fait religieux, dans le sport comme à l’école d’ailleurs. Avec le brassage culturel, la spiritualité a pris plus de place dans le sport, on l’a mise de côté sans s’adapter. »

Le rapport traditionnel de la religion avec la pratique sportive fait référence au texte fondateur édité par la Charte olympique du CIO, qui impose un critère apolitique de laïcité. « Mais ce concept n’est pas compris de la même manière par les gens ni par les pays, expose Raphaël Verchère. En France, il y a cette idée de mur entre Eglise et Etat. Or, cela ne signifie pas que la religion doit être exclue de la vie publique. Rien n’interdit aux pratiquants d’exprimer un sentiment religieux. Il y a une fausse compréhension de la laïcité, où la religion devrait être de l’ordre de l’intime, gardée pour soi avec pudeur, alors que ce n’est pas le sens de la laïcité française, comme l’explique l’ouvrage ‘Qu’est-ce que la laïcité’ de Catherine Kintzler. »

Il semble important au président de l’Observatoire de la laïcité Jean-Louis Bianco de rappeler que « Non, la laïcité, ce n’est pas la neutralité pour tous ». Ce à quoi Nicolas Cadène, rapporteur général de l’Observatoire de la laïcité, ajoute devant la FFF en 2016 : « La laïcité doit rester un outil d’émancipation et de rassemblement dans la République. »

On peut même percevoir le sport comme outil pédagogique pour apprendre à pratiquer sa religion. Comme le montre l’exemple d’Astride : « Ma foi m’a rapprochée de joueuses avec qui je partage cette même foi. Mais aussi avec d’autres religions – musulmane, orthodoxe, catholique. On parle de nos différences, ça nous apprend la bienveillance, pour rester ouvert aux autres. Je crois que c’est aussi propre aux valeurs de notre sport le handball ». Une idée défendue côté Muay Thaï par Laetitia Bakissy : « La boxe thaïlandaise est originaire d’un pays où se côtoient plusieurs religions, c’est un sport qui sait intégrer les différences. Pour moi, l’union dans la mixité fait la force. Au club, on est tous différents, on parle religions, ça n’empêche jamais le respect. »

Et la laïcité dans les autres pays alors ?

En Europe, et à fortiori en France, la foi est du domaine de l’intime et le sport du domaine public. Dans les pays anglo- saxons et africains, cette question n’est plus une problématique. Les aumôneries officielles prospèrent en Angleterre, Suisse, Australie, USA et dans certains pays d’Afrique. Aux Etats-Unis en particulier, il y a des aumôneries dans chaque université.

Sport et religion : le sport comme religion

« Peu importe d’où on vient, ce en quoi on croit, c’est la religion sportive qui nous lie au club », lance Laetitia Bakissy. Dans le parallèle entre sport et religion, on pense au fameux calendrier érotique des rugbymen, Les Dieux du stade. Mais la forme sacrée du sport a été théorisée dès les pionniers du sport moderne avec Pierre de Coubertin, qui introduit une religion athlétique avec ses rites et coutumes. Denis Müller, théologien protestant, évoque même la pratique d’une prière laïque en équipe pour « galvaniser la solidarité psychologique ».

Le sport tisse un lien entre les individus, pratiquants ou spectateurs. « Ainsi, les critiques qu’on peut adresser à la religion peuvent être transposées au sport, expose Raphaël Verchère. Ce que Karl Marx disait de la religion, l’opium du peuple, est repris par le sociologue Jean-Marie Brohm pour le sport, ce qui abrutit le peuple. » Ce qui unit et réunit les sportifs c’est le « Culte de la performance » évoqué par Alain Ehrenberg. Dans notre société et depuis des siècles, les sportifs sont des héros qui bravent les éléments, comme l’explique Roland Barthes dans « Le Tour de France comme épopée. »

Dans les clubs, il y a dilemme entre ceux qui sont dans une démarche purement sportive et ceux qui sont portés par la religion. Un parallèle à faire avec le philosophe Jean-François Lyotard, qui a mis en opposition les personnes qui croyaient au discours chrétien et celles qui croyaient au progrès scientifique.

« Ces discours se sont effrités après les guerres mondiales, la société s’est fragmentée, pose Raphaël Verchère. Pour recréer une unité entre ces cultures, Lyotard a donné une piste de réponse qui semble s’imposer d’elle-même : la performance, le rendement. En ce sens, le sport a peut-être une mission aujourd’hui. (…) En Chine, en Union soviétique, et encore aujourd’hui au Qatar : tous considèrent tacitement la performance comme légitime. Elle s’impose, au-delà des préférences culturelles. Ce qui montrerait que Pierre de Coubertin avait raison : la religion qu’il entendait créer a gagné sur les autres. En tout cas, c’est elle qui donne le pas. »

Mots de la fin

Le sport comme religion ? Faut-il alors s’étonner de voir l’affichage des appartenances religieuses intégrer l’arène sportive ? Et surtout, comment contrôler les risques de dérives ? Peut-on répondre « Fermons les yeux. Acceptons que les gens viennent s’entraîner avec leurs signes religieux ? La crainte, c’est que les stades deviennent lieu de reconnaissance de sa religion », soulève Raphaël Verchère.

Joël Thibault amène un élément de réponse : « Il faudrait une personne référente qui puisse orienter les sportifs en fonction de leur confession. J’espère que les clubs prendront ce risque. Il n’est pas question que la religion s’immisce dans le sport, elle est là, on lui donne une place avec un cadre qu’il faudrait définir avec l’Etat pour ne pas déborder. Ce qui demanderait un échange avec le ministère des Sports. »

Décortiqués : la parole à Raphaël Verchère

- « Grâce à Dieu »

La plupart des pratiques sportives sont liées à une souffrance, certaines moins hédoniques que d’autres, voire se rapprochant de pratiques ordaliques. Dans ce cas, on place son devenir dans une épreuve où on n’est plus maître, la vie est placée sur un fil. Alpinisme, base-jump, voile, endossent une forme de quête dont on n’est pas sûr de revenir, ce qui évoque une forme de grâce, comme si on était choisi par Dieu.

- Souffrance et culpabilité

L’une rejoint l’autre. On retrouve la faute dans quantité de faits religieux, notamment dans le christianisme avec le péché originel. Cette autopunition, qu’on retrouve dans le masochisme, est parfois présente inconsciemment chez les sportifs. Les triathlètes ne savent peut-être pas qu’ils aiment souffrir.

- Tensions dans l’Histoire

Les tensions religieuses ont traversé le sport depuis ses origines. En 1905, le foot en France, essentiellement organisé par des patronages catholiques, était perçu comme un « sport de curé ». Alors que le rugby était vu comme un sport de « laïquards ». Au point que parfois, tel sport était pratiqué en fonction de ses convictions religieuses. Phénomène qui s’est apaisé au cours du XXe siècle lorsque la séparation Eglise/Etat a été digérée. Preuve que le sport n’est pas indépendant de ce qu’il se passe dans la société. Au siècle dernier, le sport était réservé à une élite bourgeoise. Aujourd’hui il s’est démocratisé avec des idées ralliées à la République, proches d’une forme d’athéisme.

- Question de prisme

La réaction de la population est à géométrie variable en fonction des religions. Le triple sauteur Jonathan Edwards refusait de concourir le dimanche à cause de ses croyances baptistes. Cette revendication aurait peut-être été jugée différemment s’il avait appartenu à la communauté musulmane. On dirait « attention au péril fanatique, au fondamentalisme religieux ».

Remerciements

1- Laetitia Bakissy, boxeuse thaï professionnelle

2- Joël Thibault, aumônier

- Site de témoignages plusquesportifs.org

- Série documentaire Esprit Saint, Corps

- Saint, quotidien d’athlètes de haut niveau qui suivent Jésus

- Association d’inspiration protestante Holistic Sports

3- Astride N’Gouan, handballeuse professionnelle Web série « Confinés mais pas DésEspérés », participation printemps 2020

4- Raphaël Verchère, philosophe du sport, du corps et du numérique

- La philosophie du triathlon, Du Volcan Eds, 2020

Sources et ressources :

- Virginie Razzano, J’ai un petit secret : je suis croyante !, article de Pascal Charrier pour La Croix, 27/05/05

- Rio 2016. Taekwondo, Gwladys Epangue : «J’ai l’impression d’être une miraculée», propos recueillis par Arnaud Detout pour Le Parisien,

- 19/08/2016

- Les signes religieux ont-ils leur place dans le sport ?, enquête de Fred Hirzel pour Le Temps, 26/08/2012

- Aider les athlètes à voir au-delà du sport, article de Camille Andres pour Réformés, 14/01/2020

- Estelle Yoka Mossely: « C’est un combat, il y a les mêmes ressorts », interview d’Alexandra Colineau pour Society magazine, 10/04/2020

- Laïcité et fait religieux dans le champ du sport « Mieux vivre ensemble », Ministère des Sports, 1ère éd., 05/2019

- Du rituel au record : La nature des sports modernes, Alain Guttmann, Ed. L’Harmattan, 2006

![[LE SAVIEZ-VOUS ?] Quels sont les sports mixtes ?](https://www.womensports.fr/wp-content/uploads/2018/07/Capture-d’écran-2018-07-31-à-20.07.05.png)