Je prends ce runner comme un parcours lisible où chaque pas compte. La route est dense, les voitures et camions défilent, et je dois lire la fenêtre sûre avant d’avancer. Le studio met en avant un gameplay nerveux, des commandes intuitives et des animations nettes ; de mon côté, je cherche surtout un cadre simple pour rester constant du premier au dernier niveau. Depuis la sortie du 15/04/2025, je joue en solo, j’observe la densité du trafic, je règle mon tempo et je dose mes sessions. Au milieu de cette routine, j’utilise la page officielle comme point d’appui : je passe par chicken road 2.0 pour revoir les repères, vérifier les notes et garder le même vocabulaire que le jeu. Je garde aussi en tête le RTP de 95,5 %, utile comme balise statistique sur la durée, jamais comme promesse instantanée.

Lire la route et garder le tempo

Quand la vitesse grimpe, je dézoome mentalement. Je ne fixe pas mon regard sur le poussin ; je regarde plutôt une à deux cases devant, là où je veux me poser, et je scanne la voie la plus dangereuse. Les camions imposent un rythme lent et prévisible ; les voitures rapides créent des syncopes qui piègent si je tente de les « devancer ». J’entre dans la voie seulement si j’ai vu une sortie crédible une case plus loin. Ce simple principe évite l’arrêt en plein flux, la double pression panique et le saut en diagonale non voulu. Je considère chaque traverse comme une micro-décision indépendante ; si la fenêtre se ferme, je refuse et j’attends le cycle suivant sans forcer. Ce refus délibéré me sauve plus de runs que n’importe quelle audace mal placée.

Fenêtres sûres et refus utiles

Mon jeu s’organise autour de trois idées : fenêtre claire, tempo constant, sortie prévue. La fenêtre claire, c’est un espace franc entre deux véhicules, pas un « peut-être » à la limite. Le tempo constant me protège des accélérations nerveuses quand tout va bien : je garde un battement intérieur, je casse le rythme par une micro-pause toutes les trois à cinq traversées, et je reprends. La sortie prévue m’empêche de rester coincé dans une voie : je n’entre qu’en ayant visualisé où je sors. Si une erreur arrive, je ne « répare » pas par une autre plus rapide ; je reviens d’une case, je relis le flux, je repars proprement. Cette discipline paraît modeste, mais elle s’additionne niveau après niveau et rend la progression régulière, même quand la densité double.

- Éviter l’entrée « limite » derrière un camion qui masque une voiture rapide.

- Refuser le forcing après un micro-retard, même si l’ouverture semblait belle.

- Sortir d’une voie seulement quand la suivante offre un vrai dégagement.

Entre ces points, je m’autorise parfois une prise d’initiative quand le motif est très favorable : deux véhicules lourds créent un sillon long, ou des vitesses se synchronisent soudain. J’y vais, puis je reviens aussitôt à la gestion sobre. La constance vient de la répétition des bons gestes, pas d’un sprint chanceux.

Anticipation et placement du regard

J’anticipe avec un « arc visuel » qui couvre deux bandes adjacentes. Sur mobile, mon pouce suit une trajectoire courte et assumée : je préfère un geste franc à une hésitation qui dérive en diagonale. Je vérifie toujours ma position après le saut — un micro-arrêt d’un quart de seconde — avant d’enchaîner. En fin de niveau, la tentation d’accélérer est forte ; je réduis au contraire la cadence, je rallonge la distance de sécurité et je réserve l’énergie mentale pour l’ultime enchaînement. Le but n’est pas d’être spectaculaire, mais d’arriver propre à l’écran de validation. Certains tapent « chicken road 2 » ou même l’orthographe rapide « chiken road 2 » ; peu importe le terme, c’est le même jeu et les mêmes réflexes qui comptent.

Réglages, confort et commandes sur mobile

Avant d’aller chercher un « jackpot », je règle l’outil. Je garde une sensibilité qui accepte des taps secs sans latence ressentie, j’augmente un peu la luminosité pour garder le contraste entre voies, et je coupe notifications et vibrations parasites en dehors du retour utile. Casque léger si possible, non pour l’immersion mais pour isoler les bruits de l’environnement. Je joue par blocs de 12 à 15 minutes ; au-delà, mes lectures se dégradent. Cette hygiène n’a rien de glamour, mais elle évite des pertes gratuites. Côté surface, j’essuie l’écran entre deux runs pour supprimer les glissements imprévus ; côté posture, je cale les poignets pour limiter la crispation, surtout en fin de session où les erreurs bêtes surgissent.

Je garde sous la main une mini-fiche de repères, histoire de rester constant quand la vitesse double et que la charge visuelle augmente. Avant d’afficher cette fiche sous forme de table, je rappelle l’objectif : fluidité, lisibilité et stabilité des inputs. Tout le reste en découle naturellement.

| 🎯 Repère | Objectif de jeu | Mise en œuvre |

| 🚦 Rythme | Décisions régulières | Battement interne et pauses planifiées |

| 🛡️ Fenêtres | Zéro forcing | Attendre l’espace franc avant d’entrer |

| ⏱️ Séries | Courtes et propres | 3–5 traversées, puis micro-pause |

| 📶 Lisibilité | Info stable | Luminosité fixe et contraste constant |

Paramètres visuels et fluidité

Je préfère une image légèrement moins saturée mais stable, car les pics de couleur agressifs fatiguent et brouillent la lecture des motifs. Si le téléphone chauffe, je réduis la cadence et je vérifie si une latence s’installe ; dans le doute, je fais une pause. Le retour visuel précis au moment du saut vaut mieux qu’une vibration trop longue qui détourne mon attention. Quand la vitesse monte, je rapproche mon regard du bord proche de l’écran pour gagner un dixième de seconde d’anticipation. J’évite aussi les gestes « mous » : je trace des diagonales franches, ou je choisis la ligne droite, mais jamais l’entre-deux.

- Réglage rapide utile : sensibilité moyenne, luminosité fixe, son clair et bref.

- Retour d’input court : assez pour confirmer, pas assez pour distraire.

- Nettoyage éclair de l’écran toutes les quelques minutes, surtout l’été.

Entre ces ajustements, je garde un œil sur la fatigue. Si je rate plusieurs fenêtres faciles de suite, je ne corrige pas en augmentant l’intensité ; je respire, je reviens à un motif simple, puis je remonte. Les niveaux se gagnent par addition de petites décisions nettes, pas par un « coup » isolé.

Routines de session et gestion du stress

Je découpe ma session en trois actes : lecture, poussée, fermeture. Le premier run sert à mesurer la densité et la vitesse ; je pose des repères sans chercher la performance. Le deuxième met la pression contrôlée : je tente des fenêtres un peu plus ambitieuses quand le motif s’y prête. Le troisième vise une fin propre, quitte à encaisser tôt pour sortir avec la tête claire. Je m’interdis de « courir après » un run raté ; je coupe si deux échecs rapides s’enchaînent. Cette structure m’aide à rester factuel et à éviter le tilt, surtout quand la route paraît plus agressive que d’habitude.

Après quelques jours, cette routine devient automatique. Je la complète par un échauffement de deux minutes avec des mouvements exagérés, juste pour ancrer les diagonales et vérifier la précision. Puis je relâche un cran et je joue normalement. À mi-session, je fais trente secondes de pause debout ; cette simple coupure améliore la lecture des motifs en fin de cycle.

- Run d’observation sans enjeu, pour caler les yeux et le tempo.

- Run de poussée si la lecture est fluide ; sinon, je reste court et propre.

- Run de fermeture pour sortir sur une décision nette et maîtrisée.

Si j’ai besoin d’un rappel pratique ou d’un accès rapide, je repasse par la page de référence ; à deux tiers de lecture, c’est le bon moment pour marquer un signet vers chicken road 2 et caler mes prochains runs sur les mêmes repères. Cette habitude m’évite de réinventer les règles à chaque session et aligne mon vocabulaire avec celui du jeu, ce qui rend les notes plus claires quand je compare mes essais au fil des jours.

Petits objectifs et pauses

Je ne me fixe pas « finir tous les niveaux » comme injonction permanente ; je me donne des objectifs concrets et mesurables : limiter les doubles taps involontaires, réussir cinq traversées parfaites d’affilée, préserver ma lucidité sur les dix dernières secondes d’un niveau. Je note les erreurs fréquentes du jour, mais sans jugement ; le lendemain, j’ajoute un mini-exercice. Je surveille aussi un indicateur simple : le nombre de fenêtres refusées. S’il baisse, c’est que je force ; je corrige en allongeant les micro-pauses. À l’inverse, s’il reste élevé mais que j’avance, c’est que je préserve la qualité des décisions, et c’est bon signe.

Entre ces objectifs, je garde un rituel de fin de run : je souffle, je relis la voie la plus dense et je prépare la prochaine entrée. Ce rituel évite le fameux « je me jette pour rattraper » qui ruine la série. Plus je le répète, plus la fin de niveau devient calme, même quand l’écran accélère.

Repères chiffrés et progression

Le chiffre clé est public : RTP 95,5 %. Pour moi, cela signifie qu’à l’échelle d’un grand nombre de décisions, les gains reviennent vers cette moyenne. Sur une session courte, la variance domine ; je peux vivre une séquence brillante ou très dure. D’où mon choix de runs courts et fréquents plutôt qu’une marée de tentatives sans fin. Le format solo aide : je n’ai que mes propres repères à stabiliser. Je mesure deux choses simples après chaque bloc : longueur moyenne des séries avant pause et clarté perçue des fenêtres. Si l’une des deux baisse, je réduis la durée, je reviens à un motif facile et je reconstruis.

Sortie 15/04/2025 et versions

La sortie a fixé un cadre stable et lisible. J’ai adopté un lexique simple pour mes notes : « fenêtre », « tempo », « sortie ». Avec ce trio, je décris chaque tentative sans émotion superflue et j’identifie mieux mes points faibles. Quand la densité double, je passe en mode « séries courtes » ; quand la route respire, j’allonge prudemment. Je garde une réserve d’attention pour les dix dernières secondes, car c’est souvent là que les erreurs impulsives surgissent. Et si je sens la fatigue, j’arrête net : mieux vaut un stop propre qu’un enchaînement d’erreurs.

Si vous voulez mettre ces repères en pratique, ouvrez une session de dix minutes, posez un objectif simple et jouez en gardant l’œil sur la fenêtre sûre. Revenez demain, mesurez un point à améliorer et refaites le même cadre. Lancez le jeu maintenant, appliquez ces gestes un par un et dites-moi ce que vous obtenez ; prenez votre premier run, gardez votre tempo et jouez aujourd’hui.

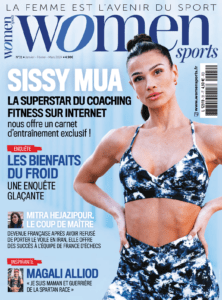

![[LE SAVIEZ-VOUS ?] Quels sont les sports mixtes ?](https://www.womensports.fr/wp-content/uploads/2018/07/Capture-d’écran-2018-07-31-à-20.07.05.png)